Das Raspberry Pi geht in die Massenproduktion. Wir haben uns die verschiedenen Einsatzgebiete der kleinen Platine angeschaut. Mit dem Rechner zu basteln macht Spaß, erfordert aber reichlich Geduld.

Das Raspberry Pi ist eigentlich für den Einsatz in Schulen gedacht. Es soll Schülern Kenntnisse über Hardware und Programmierung näherbringen. Die Idee für den kleinen Rechner stammt vom Spieleentwickler David Braben. Die von Braben gegründete Raspberry-Pi-Stiftung will den inzwischen populär gewordenen kleinen Rechner auch generell zum Verkauf anbieten, um sich zu finanzieren. Offiziell kostet das Raspberry Pi 35 US-Dollar. Wir haben einige der Einsatzgebiete ausprobiert, unter anderem auch Vorschläge unserer Leser. Mit dem Raspberry Pi lässt sich viel anfangen, einiges funktioniert nicht oder noch nicht. Geduld und etwas Kreativität sollte der Bastler mitbringen.

Video: Raspberry Pi - Test (2:08)

Das Raspberry Pi ist inzwischen reichlich dokumentiert. Da der Minirechner aber noch nicht lange erhältlich ist und bislang nur wenige Exemplare ausgeliefert wurden, sind die von uns ausprobierten Betriebssysteme teils noch unfertig und werden fast täglich mit Updates versehen.

- 1/28

Raspberry Pi an einem Röhrenmonitor (Fotos: Andreas Sebayang/Golem.de)

![]()

Hardware

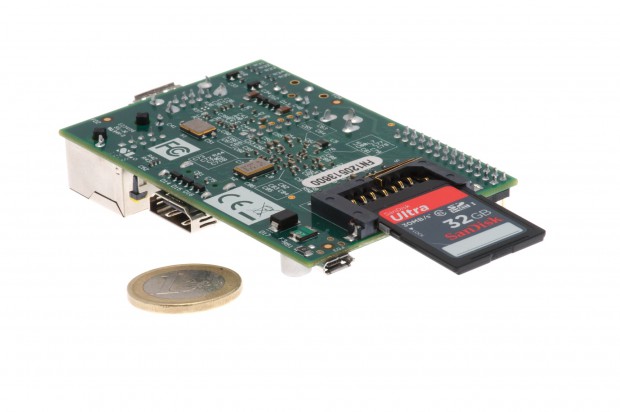

Die Hardware des Modells B, das wir ausprobiert haben, kann sich für den Preis von 35 Euro durchaus sehen lassen: Die ARM-11-CPU ist mit 700 MHz getaktet und basiert auf ARMs v6-Architektur. Auf dem System-on-a-Chip BCM2835 von Broadcom ist ferner der Grafikprozessor Videocore IV von der gleichen Firma verbaut, der neben OpenGL ES 2.0 und Open VG 1.1 auch mit H.264 codierte 1080p-Videos mit bis zu 30 Frames pro Sekunde decodieren kann. Die GPU ist mit 250 MHz getaktet. Auf dem SoC sind noch 256 MByte Arbeitsspeicher gestapelt, die sich nicht erweitern lassen. Der SDRAM ist mit 400 MHz getaktet.

Das Videosignal kann über den Cinch-Stecker per FBAS ausgegeben werden. Dabei werden die Formate PAL oder NTSC mit 4:3, 14:9 oder 16:9 unterstützt. Alternativ steht ein HDMI-Ausgang zur Verfügung, der für eine Auflösung von maximal 2.560 x 1.600 Bildpunkten mit 120 MHz sorgt. Beides gleichzeitig kann jedoch nicht genutzt werden. Audio wird entweder über HDMI oder über die 3,5-mm-Buchse ausgegeben. Einen Mikrofoneingang gibt es nicht.

Das Modell B hat eine RJ45-Buchse, damit der LAN9512-Chip genutzt werden kann, der Datenübertragungen mit 10 oder 100 MBit/s erlaubt. Der Chip hat auch einen USB-2.0-Hub, an den die zwei USB-Buchsen angeschlossen sind. WLAN unterstützt das Raspberry Pi von Haus aus nicht. Inzwischen haben zahlreiche Nutzer jedoch WLAN über USB ausprobiert. Hierbei ist zu beachten, dass die jeweilige Linux-Distribution einen entsprechenden Treiber für das Gerät mitbringt.

- 2/28

Das Raspberry Pi

![]()

Strom bekommt das Raspberry Pi von einem Netzteil, das über einen Micro-USB-Stecker angeschlossen wird. Ein Netzteil wird nicht mitgeliefert. Wir haben das eines Tablets genutzt. Dieses muss mindestens 700 mA bei 5 Volt liefern. Maximal nimmt die Platine 1.200 mA auf. Die Stromversorgung reicht beispielsweise für die meisten passiven Geräte aus, die an die zwei USB-2.0-Anschlüsse angeschlossen werden. Für externe Festplatten ohne eigene Stromversorgung reicht es hingegen nicht. Hier muss mindestens ein aktiver USB-Hub angeschlossen werden, der weitere Peripheriegeräte mit Strom versorgt.

Kein Bios

Das Raspberry Pi hat weder ein Bios noch integrierten Speicher, auf dem beispielsweise ein Betriebssystem untergebracht werden kann. Das Betriebssystem kann ausschließlich von einer SD-Karte gestartet werden, für die sich ein Steckplatz an der Unterseite der Platine befindet. Ausprobiert haben wir mehrere Karten mit bis zu 32 GByte Speicher, die alle problemlos funktionierten.

Die fünf LEDs informieren den Anwender über die Stromversorgung (Rot) und Zugriffe auf die SD-Karte (Grün). Zwei weitere grüne LEDs zeigen die LAN-Zugriffe an und ob diese über den Vollduplex-Modus erfolgen.

GPIO für Bastler

Für Bastler hat das Raspberry Pi eine zweireihige GPIO-Schnittstelle (P1), die entweder 3,5 oder 5 Volt Spannung liefert. Über das Betriebssystem können sie als serielle Schnittstelle nach UART oder als I2C- sowie SPI-Schnittstelle genutzt werden. Eine zweite einreihige Steckbrücke (P2) dient als JTag-Schnittstelle für das Debuggen der Hardware - speziell der GPU.

Außerdem gibt es zwei Stecker für Flachbandkabel. Der eine hat die Bezeichnung S2 auf der Platine und ist eine Schnittstelle nach DSI, etwa für den Anschluss von LC-Displays. Er hat laut Spezifikationen zwei Datenleitungen und eine Clock Lane sowie zwei Leitungen für die Stromversorgung. Unklar ist momentan, wann sich die Schnittstelle nutzen lässt. Stattdessen arbeitet das Raspberry-Pi-Team an der Bereitstellung eines APIs für den zweiten Stecker, die Schnittstelle S5. Über diese CSI-2-Schnittstelle kann eine Kamera angeschlossen werden.

Fast alle Steckplätze ragen seitlich über die 85,60 x 53,98 mm große Platine hinaus. Unser Modell B war am USB-Anschluss maximal 21 Millimeter hoch. Mindestens zweimal hängte sich das darauf befindliche Raspbmc beim unbeabsichtigten Ruckeln an dem HDMI-Stecker auf. Ein vorsichtiger Umgang mit der 40 Gramm schweren Platine ist also ratsam. Wichtige Daten sollten unbedingt irgendwo als Backup liegen.

Linux booten per SD-Karte

Wer mit den verschiedenen Distributionen für das Raspberry Pi experimentieren will, kommt unter Linux um die Befehle fdisk -l und dd nicht herum. Denn alle Distributionen liegen in Form sogenannter Images vor, also Abbilder, die nicht nur das jeweilige Betriebssystem, sondern auch die Standardpartitionierung enthalten. Diese Images lassen sich unter Windows indes mit Win32imager auf Speicherkarten schreiben, von denen das Raspberry Pi startet.

- 5/28

Das Raspberry Pi

![]()

Unter Linux wird mit fdisk -l zunächst der Gerätename der Speicherkarte ermittelt, etwa /dev/sdb, wenn sich die Speicherkarte in einem externen oder /dev/mmcblk0, wenn sie sich in einem internen Kartenleser befindet. Fdisk -l gibt zur Orientierung auch die Speicherkapazität der erkannten Medien aus.

Abbilder schreiben per dd

Beim Übertragen der Abbilddatei per dd ist es wichtig, als Ziel nur den Gerätenamen und nicht die auf der Karte befindliche Partition anzugeben, also etwa dd if=Name_der_Imagedatei.img of=/dev/sdb. Sollte die Karte mehr Platz haben, als die Image-Datei benötigt, bleibt der zusätzliche Platz zunächst leer. Er kann später mit grafischen Werkzeugen wie Gparted als separate Partition hinzugefügt werden, bevor die Speicherkarte im Raspberry Pi genutzt wird. Alternativ lässt sich die bestehende Partition ebenfalls mit Gparted auf den gesamten Speicherplatz ausdehnen. Einige Distributionen wie Debian Wheezy oder Raspbmc bringen eigene Skripte mit, die dem Anwender diese Arbeit abnehmen.

Versierte Anwender können auch die Kommandozeilenwerkzeuge Parted und Resize2fs direkt in der jeweiligen Distribution auf dem Raspberry Pi verwenden. Eine Anleitung befindet sich unter elinux.org.

Eigentlich muss lediglich die Boot-Partition von Linux-basierten Systemen auf der SD-Karte untergebracht werden. Die Root-, Home- oder auch nur eine Datenpartition dürfen auf angeschlossenen USB-Festplatten liegen. Die Linux-Distributionen, die wir getestet haben, legen automatisch eine eigene Bootpartition an, die mit FAT formatiert ist. Dort lässt sich in der Datei cmdline.txt der Ort der Root-Partition auch unter Windows anpassen.

Übertakten nicht empfohlen

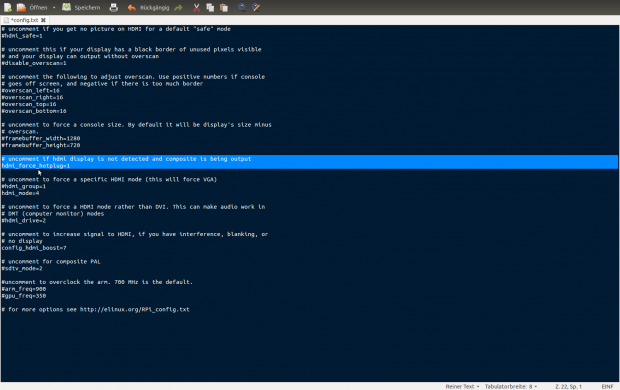

Spezielle Konfigurationsparamter für das Raspberry Pi werden in der Textdatei config.txt abgelegt, die ebenfalls im Boot-Verzeichnis der jeweiligen Linux-Distribution liegt. Sie wird beim Systemstart ausgelesen.

- 16/28

Mit dieser Option startet das Raspberry Pi auch ohne angeschlossenen Monitor.

![]()

Unsere ersten Versuche, den kleinen Rechner zu starten, scheiterten, wenn er allein ohne weitere Peripherie am Netzwerk hing. Tatsächlich schien er den Bootvorgang abzubrechen, wenn kein angeschlossener Monitor erkannt wurde. Nachdem wir die Option hdmi_force_hotplug=1 in der Config.txt aktivierten, startete das Raspberry Pi anstandslos.

Overscan und Framebuffer

In der Konfigurationsdatei können auch Auflösungen samt Wiederholungsfrequenz festgelegt werden, für den seltenen Fall, dass ein per HDMI angeschlossener Monitor nicht richtig erkannt wird. Das Gleiche gilt für die Ausgabe per FBAS. Ferner lässt sich durch Overscan- oder Framebuffer-Optionen die Bildausgabe anpassen. Die Signalstärke der HDMI-Ausgabe lässt sich über config_hdmi_boost konfigurieren.

Über Config.txt lässt sich das Raspberry Pi auf eigene Gefahr auch übertakten. Insgesamt stehen zwölf Parameter zur Verfügung, mit denen die Taktrate der CPU, des Grafikprozessors oder des SDRAMs erhöht werden kann. Der Arbeitsspeicher lässt sich auch mit mehr Spannung versorgen. In der unvollständigen Tabelle der geprüften Übertaktungswerte ist von einer CPU-Taktung von bis zu 1 GHz die Rede. Allerdings erlischt naturgemäß die Garantie, vor allem beim Betrieb mit erhöhter Spannung. Unseren einzigen Übertaktungsversuch mit 900 MHz für die CPU und 350 MHz für die GPU quittierte der Linux-Kernel unter Debian Wheezy bereits nach zwei Minuten mit einer Kernel-Panic - das System hängte sich auf. Der SoC auf dem Raspberry wurde spürbar heißer als im Normalbetrieb.

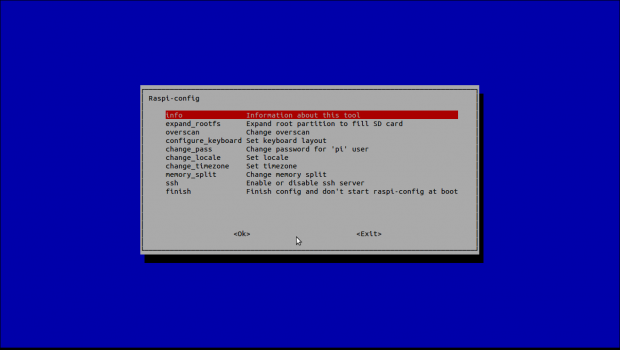

Debian Wheezy für Raspberry Pi

Zunächst haben wir das aktuelle Debian Wheezy ausprobiert. Die Image-Datei ist etwa 2 GByte groß. Per dd-Befehl muss das Image zunächst auf die Speicherkarte geschrieben werden. Nach dem ersten Start erscheint automatisch das Auswahlmenü der Anwendung Raspberry-Config, mit dem sich allerlei Einstellungen vornehmen lassen. Dort kann beispielsweise die Root-Partition auf den gesamten Speicherplatz der SD-Karte ausgedehnt werden.

- 13/28

Die Konfigurationsdatei für das Raspberry Pi unter Debian

![]()

Die Spracheinstellungen von Debian Wheezy sind nach der Installation zunächst für den englischen Sprachraum konfiguriert. Über die Optionen configure_keyboard, change_locale und change_timezone können sie für Deutschland angepasst werden. Außerdem lässt sich das Passwort raspberry für den Benutzer Pi anpassen. Das Passwort enthält den Buchstaben y, der auf einer deutschen Tastatur mit englischem Layout auf die z-Taste gelegt ist.

Speicheraufteilung

Ein Root-Passwort gibt es zunächst nicht. Root-Befehle können einfach mit dem Befehl sudo ausgeführt werden. Mit dem Befehl sudo passwd root kann es gesetzt werden.

Außerdem lässt sich dort der zugewiesene Speicher für den Grafikprozessor anpassen. Standardmäßig teilt Debian dem System 192 von 256 MByte zu, die restlichen 64 MByte stehen dem Grafikkern zur Verfügung. Die Zuweisung übernimmt die Datei start.elf, die im Boot-Verzeichnis abgelegt ist. Sie liegt unter Debian Wheezy in drei verschiedenen Ausführungen vor. Die Datei arm224_start.elf reduziert den Speicher für den Grafikchip auf 32 MByte und teilt dem System 224 MByte zu. Wer mehr Wert auf die Grafikleistung legt, kann dem Grafikchip 128 MByte Speicher zuweisen, dann bleiben dem System aber nur noch 128 MByte Speicher.

Zugriff per SSH

Wer will, der kann den SSH-Zugang des Raspberry Pi aktivieren. Das Konfigurationsskript hängt sich derzeit dabei auf und muss über die Tastenkombination Strg+C beendet werden, aktiviert aber den SSH-Server. Das Skript kann später über den Befehl rasp-config erneut gestartet werden.

Die Konfiguration der Netzwerkadresse erfolgt per DHCP. Wer dem Raspberry Pi lieber eine statische IP-Adresse zuweisen will, öffnet die Textdatei interfaces im Verzeichnis /etc/network und kommentiert zunächst die Zeile iface eth0 inet dhcp mit einem vorangesetzten Raute-Zeichen aus. Darunter müssen dann die neuen Zeilen iface eth0 inet static, address mit der festen IP-Adresse, netmask 255.255.255.0 sowie eine letzte Zeile mit gateway samt IP-Adresse des Routers eingefügt werden. In der Datei resolv.conf muss unter Umständen noch die Zeile nameserver mit der IP-Adresse des DNS-Servers ergänzt werden. Das ist meist die des Routers. Das Netzwerk wird danach mit dem Befehl /etc/init.d/networking restart neu gestartet.

Reichlich Serveranwendungen

Die Paketverwaltung Apt funktionierte problemlos, wenn auch naturgemäß recht langsam. Der Befehl apt-get update frischt die Datenbank der verfügbaren Pakete auf. Mit apt-get upgrade werden Updates eingespielt, die der ARM-Version Debian Wheezy gegenwärtig fast täglich zur Verfügung stehen. An der Kommandozeile lässt sich die Paketdatenbank mit apt-cache search nach bestimmten Paketen durchsuchen.

- 18/28

Über SSH lassen sich auch grafische Anwendungen unter Linux starten.

![]()

Wir installierten vor allem typische Serveranwendungen, die durchgängig auch als ARM-Kompilate vorlagen. Ob Apache Webserver, Nginx, Python oder PHP, alle liefen ohne Probleme. Auch Samba lässt sich auf dem Raspberry Pi installieren, damit auf Daten auch über das Windows-Netzwerk zugegriffen werden kann. Die Konfiguration an der Kommandozeile ist allerdings nicht ganz einfach. Eine ausführliche Anleitung liefert das Ubuntuusers-Wiki. Die Anleitung gilt auch für Debian. Dort gibt es auch einen Hinweis auf grafische Alternativen, wie etwa das recht komplexe Webinterface Swat für Samba. Es lässt sich in der Standardausführung nur lokal auf dem Raspberry Pi im Browser starten.

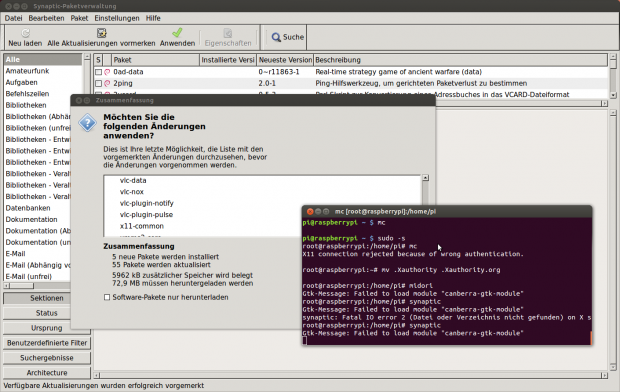

Browser starten über SSH

Wer von Linux aus über SSH auf das Raspberry Pi zugreift, kann beim Login als Benutzer Pi dem ssh-Befehl den Parameter -X mitgeben. Dann lassen sich grafische Anwendungen über das Netzwerk starten, etwa der vorinstallierte Browser Midori, und von dort beispielsweise Swat aufrufen. Wer eine Anwendung über SSH mit Root-Rechten starten will, sollte die Datei .Xauthority im Verzeichnis root zunächst umbenennen und die gleichnamige Datei aus dem Benutzerverzeichnis /home/pi dorthin kopieren. Dann lässt sich auch die grafische Paketverwaltung Synaptic über das Netzwerk als Root starten.

Unter Windows steht der SSH-Client Putty zur Verfügung. Dort lassen sich allerdings keine grafischen Anwendungen über das Netzwerk starten, sondern nur die Kommandozeile oder Konsolenanwendungen wie der Dateimanager Midnight Commander oder der Texteditor Nano, die beide bereits vorinstalliert sind.

VPN über PPPTP funktioniert unter Debian Wheezy nicht, denn das für die Authentifizierung von Windows Clients benötigte Kernelmodul ppp_mppe ist zwar vorhanden, kann aber nicht geladen werden.

Owncloud

Der persönliche Onlinespeicher Owncloud lässt sich schnell über die Paketverwaltung Apt per apt-get install owncloud installieren. Alle notwendigen Komponenten wie der Apache-Server oder die Datenbank Mysql werden gleich miteingerichtet. Für die Konfiguration benötigt Owncloud einmalig das Root-Passwort für Mysql, das bei der Installation der Datenbank eingerichtet wird. Danach wird Owncloud im Browser auf einem beliebigen Rechner mit der IP-Adresse des Raspberry-Servers mit IP-Adresse/owncloud aufgerufen. Dort muss zunächst ein Admin-Passwort für Owncloud festgelegt werden. Anschließend können der Speicherort für Dateien sowie ein Datenbankbenutzer angegeben werden.

Wer Sqlite statt Mysql nutzen will, ändert die Zeile "dbtype" => 'mysql' in "dbtype" => 'sqlite' in der Datei config.php im Verzeichnis /etc/owncloud, bevor die Webseite erstmals aufgerufen wird. Außerdem muss Sqlite über Apt noch nachinstalliert werden.

Lxde und Raspbmc

Das Arbeiten auf dem Raspberry Pi unter einem grafischen Desktop ist alles andere als zügig. Selbst das Verschieben von Fenstern belastet CPU und Grafikkern derart, dass der kleine Rechner oftmals minutenlang nicht genutzt werden kann. Multitasking fällt also weitgehend flach. Und das, obwohl unter Debian Wheezy der recht genügsame Desktop LXDE installiert ist, den der Benutzer mit dem Befehl startx aufruft.

- 21/28

Standardmäßig hat Debian den Midori-Browser.

![]()

Als Browser kommt Midori zum Einsatz, der die meisten Webseiten darstellen kann. Auf Flash-Inhalte muss der Anwender aber beispielsweise verzichten. Das für Debian angepasste Mozilla Firefox namens Iceweasel in der Version 10.0.5 läuft recht klaglos, sofern keine anderen Anwendungen laufen. VLC lässt sich installieren und starten. Das Abspielen selbst eines 720p Videos gelang hingegen nicht, obwohl das Raspberry Pi H.264 über die Hardware decodiert. Hier funktionieren speziell angepasste Linux-Distributionen wie XBMC für das Raspberry Pi besser.

Raspbmc

Mit der XBMC-Variante Raspbmc gelang uns die Installation auf Anhieb. Das Projekt stellt einen Installer bereit, der zunächst ein etwa 50 MByte großes Image herunterlädt und auf einer SD-Karte installiert. Beim ersten Start auf dem Raspberry Pi vergrößert der Installer die Root-Partition automatisch auf die gesamte Größe, installiert das System und holt Updates von den Servern des Projekts.

Die Benutzeroberfläche reagiert recht träge: Wer beispielsweise die Spracheinstellungen ändern will, sollte ein paar Minuten einplanen. Videos mit 1080p spielt Raspbmc anstandslos, solange die Benutzeroberfläche nicht aufgerufen wird. Dann beginnt die Videowiedergabe zu ruckeln.

XBMC noch mit Macken

Der Anschluss einer Maus oder Tastatur im laufenden Betrieb funktioniert noch nicht. Außerdem reagiert Raspbmc äußerst empfindlich, wenn das System nicht korrekt heruntergefahren wird. Oftmals war danach die mit Ext4 formatierte Root-Partition nicht mehr lesbar. Die darauf befindlichen Daten im Home-Ordner waren mit fsck.ext4 zwar zu retten, landeten aber mit den üblichen alphanumerischen Bezeichnungen im Lost-and-Found-Verzeichnis.

Weiterhin ist zu bedenken, dass das Raspberry Pi externe Festplatten nicht mit genügend Strom versorgt, sofern sie nicht selbst über ein Netzteil verfügen. USB-Sticks mit Mediadaten nahm die Platine jedoch auf.

Raspbmc beziehungsweise XBMC kennt zahlreiche Netzwerkprotokolle, die unter anderem das Streamen von Multimediadaten im Netzwerk erlauben. Die für das Raspberry Pi angepasste Version steht dem Original im Funktionsumfang in nichts nach. Lediglich einige Plugins lassen sich nicht nutzen.

Leuchten per GPIO

Die GPIO-Schnittstelle lädt zum Basteln ein. Wir haben die Anleitung für das elektronische Ladder-Spiel befolgt, die Gordon Henderson ins Netz gestellt hat. Sie bringt nicht nur LEDs per Bash-Skript zum Leuchten. Das Spiel erfordert auch ein wenig Reaktionsvermögen.